Recently, I've obtained Quartz64 Model B single board computer (the board revision is 1.4 2022.06.06). It is equipped with so-called RasbperryPi-compatible 40-pin extension header, which provides access to UART console. The board is powered by Rockchip RK3566 Quad-Core ARM Processor and default UART baudrate is 1500000 as it was for RK3328 for instance.

Surprisingly, I had nothing on the console when I powered the board up. Even though HDMI output works fine, and the board was booting successfully. It took some time to realize that something is wrong with the board itself. Then it appeared that other people also suffer from the similar issue: https://forum.pine64.org/showthread.php?tid=17131&pid=115539#pid115539

At some point I attached an oscilloscope to the UART TX pin:

These saw teeth are supposed to be rectangular for not-disturbed signal. So, the hardware origin of the issue became more evident. Unfortunately, Pine64 support didn't help me with this issue, they only adviced to try different OS, different power supply, etc. All of that didn't helped.

The board schematic is not very complicated for UART TX (the same is valid for RX):

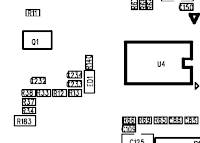

The resistors can be probed relatively easily, it appeared that all of them have correct nominals. So, the final decision appeared to replace Q1 (for RX line) and Q2 (for TX line) SOT-323 MOSFETs. There are only two components of SOT-323 size on the board and they can be easily located with the help of components placement:

The MOSFETs have KN on their case and three pins and each located at its own side of the board. The pars are relatively big to be manually resoldered. I used Pine64 Pencil with ILS soldering tip. It seems that high-temperature lead-free soldering was used on the factory, so the temperature close to 400C was required to unsolder the parts. After the parts were replaced with the spares supplied by local electronic distributor, UART console has been working as initially expected.