Рассказ о маленьком одомашненном роутере. В качестве роутера я использую

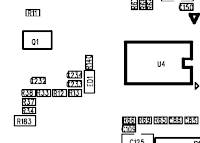

Atmel NGW100 Network Gateway Kit, плату на процессоре AT32AP7000. Розничная цена, для справки, чуть менее $100. Один из серьезных недостатков — не имеет USB-host контроллера, однако может подсоединяться как USB-устройство, таким образом сразу до трех сетевых интерфейсов доступно для использования(два Ethernet и один USB). Две флеш-микросхемы по 8Mb, оперативная память — 32Mb, устройство для чтения SD-карт, вывод программатора JTAG и много выводов GPIO, которые могут быть использованы произвольным образом.

AVR32 — это RISC-архитектура процессоров, выпускаемых компанией Atmel, основанная на ARM. На двух флеш-модлях NGW100 расположен загрузчик

U-Boot и файловые системы ОС Busybox/Linux. Все свежие исходники и готовые бинарные образы можно взять на сайте

Atmel. Исходники представляют собой модифицированный

BuildRoot, куда положены все необходимые для сборки и работы с архитектурой AVR32 патчи для GCC, U-Boot, Linux.

После года вполне успешной работы, я решил обновить систему на роутере, добавив туда

блек-джек и шлюх новых приложений. Процессор AT32AP7000 экспортирует терминал через COM-порт, поэтому кабель RS232 облегчает работу с платой: соедините ваш компьютер и NGW100 и используйте minicom или какой-нибудь другой терминал для связи, вам будет доступна командная строка загрузчика U-Boot(необходимо быстро нажать пробел, когда об этом просят, иначе начинается загрузка), а так-же командная строка ОС, когда она загрузится. Так-же приветствуется наличие TFTP-сервера на вашем компьютере, поскольку загрузка образов через KERMIT происходит достаточно долго. Исходники и инструкции для сборки полностью доступны на сайте

Atmel.

К процессу конфигурации и сборки никаких комментариев добавить невозможно, поскольку тут все достаточно очевидно и инструкции доступны. После распаковки исходников:

# make atngw100_defconfig

# make menuconfig

# make source

# make

После компиляции получится три файла: образ u-boot, образ корневой файловой системы и

/usr в формате jffs2. Все образы также доступны в готовом виде на сайте

Atmel.

На странице

AVRFreaks Firmware_upgrade доступны исчерпывающие инструкции по обновлению микрокодов. Общая схема обновления примерно следующая: находясь в командной строке загрузчика uBoot необходимый образ загружается в оперативную память, используя тот или иной канал связи(TFTP, KERMIT, SD-карта, etc.); снимается защита с нужного участка флеш-памяти и образ копируется на флеш-память. Загрузчик uBoot, корневая файловая система и настройки uBoot располагаются на первом флеш-модуле, файловая система

/usr полностью занимает второй. Чтобы обновить загрузчик, можно воспользоваться либо программкой flash-upgrade, доступной на сайте

Atmel, либо непосредственно загрузить образ uBoot, как описывается на сайте AVRFreaks. Если при обновлении загрузчик окажется поврежден, то для его восстановления понадобится программатор JTAG.

Проверьте, чтобы у вас загружается правильное ядро, у меня почему-то получилось так, что загрузчик искал ядро в

/uImage, а лежало оно в

/boot/uImage. для этого нужно соответствующим образом изменить переменную окружения загрузчика (

bootcmd=fsload /boot/uImage;bootm). На странице

U-Boot command reference есть полный список команд U-Boot с описаниями.

Обновление корневой файловой системы выглядит следующим образом: загружается её образ, очищается место для корневой системы, образ копируется на флеш. Команда копирования принимает три аргумента, последний из которых — размер копируемой области в шестнадцатеричном формате:

> set ipaddr 192.168.0.50

> set serverip 192.168.0.1

> tftp 0x90000000 rootfs.avr32.jffs2-root

> protect off 0x20000 0x7EFFFF

> erase 0x20000 0x7EFFFF

> cp.b 0x90000000 0x20000 0xSIZE

> protect on all

Обновление файловой системы

/usr производится из успешно(но с ошибками из-за рассогласования версий файловых систем) загруженной операционной системы, вначале образ загружается в директорию

/tmp (обратите внимание, что

/tmp смонтирован в ramdisk, попытка временно разместить образ в другом месте не увенчается успехом по двум причинам: не хватит места, скорость записи на флеш очень медленная), устройство

/dev/mtd3 отмонтируется, очищается и туда копируется содержимое образа:

> tftp -g -r rootfs.avr32.jffs2-usr 192.168.0.1

> flash_eraseall /dev/mtd3

> dd if=/tmp/rootfs.avr32.jffs2-usr of=/dev/mtd3 bs=1056

> reboot

Обновленная операционная система полностью готова к дальнейшей настройке и использованию.

Небольшое добавление: почему-то busybox 1.13.1 обладает очень интересным поведением: ifup гасит DHCP-клиент сразу после того, как тот получит IP-адрес, это означает, что когда аренда адреса истечет, никто её не обновит. Поэтому перед сборкой busybox надо найти

busybox.config в

target/device и выключить там опцию

CONFIG_FEATURE_IFUPDOWN_EXTERNAL_DHCP, включив

CONFIG_APP_UDHCPC.

Будет использовать DHCP-клиент из набора busybox, однако в такой конфигурации он будет запущен постоянно.

Еще одно небольшое добавление: возможно придется использовать патч

busybox-1.13.1-bindtodevice.patch, исправляющий проблемы с падением udhcpc во время попытки обновить аренду.